小田部研では超伝導体の電気的特性をさまざまな手法により測定し評

価することを行っております。こうした評価結果を超伝導材料開発や

超伝導応用機器の設計に役立てています。

・超伝導体新素材の臨界電流の測定と評価

・1000A通電用超伝導トランス

・第三高調波誘導電圧による臨界電流の測定

・DyBCOコート線材について

・細胞シュミレーション@PlayStation3

・超伝導マグネットについて

・同時並行なシミュレーション

・Cell/B.E.での並列高速処理

・スクリプトを用いた超伝導マグネットの設計

・高磁場で発酵させた日本酒醪に関する研究

・金属超伝導体MgB2のMgとBの比率の違いによる超伝導特性の評価

キーワード:

臨界温度

超伝導体は臨界温度以下に冷やすことにより超伝導状態になります。

その温度は非常に低いので普通は絶対温度で表します。絶対温度は摂

氏マイナス273.15度を絶対零度0K(ケルビン)と換算します。摂氏0度は

273.15Kになります。たとえばY(イットリウム)系酸化物の臨界温度は

92Kで摂氏マイナス181度に相当します。

臨界電流

超伝導体は臨界温度以下の極低温に冷やすと電気抵抗がゼロになる

という性質を持ちます。このことから超伝導体は抵抗が低い銅線

や金線と比べて、遥かに大きな電流を流すことが可能です。たと

えば直径1mmの銅線には1A(アンペア)程度の電流しか安定して流すこ

とができません。10Aも流すと電気抵抗により発熱し、場合によって

は銅線が溶けてしまうこともあります。これに対して超伝導線では

1,000から10,000Aほど流すことができます。まさにけた違いです。

しかし流せる電流には限界があり、その最大値を臨界電流と

いいます。もちろん臨界電流が高い超伝導体材料の方が工学的に有用です。

高温超伝導体、酸化物超伝導体

1986年にIBMチューリッヒ研究所のベドノルツとミューラーはLa(ラン

タン)系の酸化物において臨界温度が30K(ケルビン)を超える物質を発

見しました。彼らはこの業績で1987年のノーベル物理学賞を受賞して

います。その後、酸化物系で臨界温度の高いたくさんの高温超伝導体

が発見されました。特に驚きだったのは直後の1987年にはヒュースト

ン大学のチュー教授により臨界温度92KというY(イットリウム)系の発

見がありました。これは初めて液体窒素温度77Kを超える超伝導体の

発見でした。日本でも前田博士によりBi(ビスマス)系が発見され臨界

温度はさらに高く110Kです。これらの発見により従来は高価な液体へ

リウムで4.2Kに冷やさないと超伝導が使えなかったのに、安価な液体

窒素により超伝導が使える可能性が出てきました。

しかし、臨界温度が高く応用が期待されているこの高温超伝導体については、

臨界電流がまだ低く、その特性が明らかになっていない部分が多くあります。

本研究室では、実用上重要な高温超伝導体の臨界電流特性を明らかにするために

いくつかのテーマの研究を行なっています。

▲上に戻る

新素材の高温超伝導体においては臨界電流の特性を明らかにする必要

があります。実際に超伝導体を使って応用するためには、さまざまな

温度や磁界中での臨界電流の値が必要となるためです。本研究室では、

SQUID(超伝導量子干渉計)を使った磁化ヒステリシス測定や磁化緩和

法、Campbell法、四端子法、第三高調波電圧解析法などさまざまな手

法を駆使して超伝導体の臨界電流特性の評価を行っております。

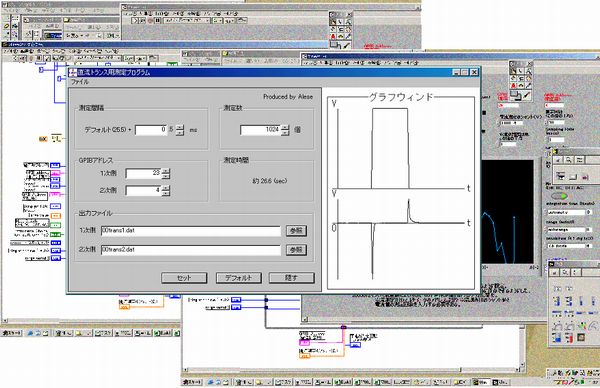

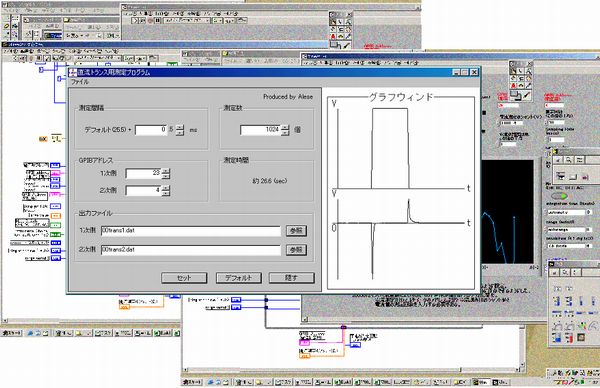

そのためにLabViewやC言語を使った測定用のプログラムを開発し、測

定機器をコンピュータから制御して、超伝導体の温度や印加される磁

界を制御し、またさまざまな物性値を測定しています。

図:LabViewやC言語を使ったプログラムにより測定を行う。

▲上に戻る

超伝導体はなにぶん臨界電流が高いので電流を流すのはなかなか大変

です。さらに交流電流を流そうとすると、すごく高価な電源が必要に

なります。たとえば300Aの交流電源は1,000万円します。大きさは1ト

ンにもなります。300Aというと家庭の電流契約は40Aくらいでしょう

から約8件分の電流に相当します。

トランスはご存じでしょうか。二つのコイルを組み合わせて電流と電

圧を巻き数比に応じてあげたりさげたりすることができます。そこで

巻き数比の極端なトランスを作ります。一次側は100回巻いて、二次

側を1回しか巻かないと、入力電流1Aを出力100Aにすることができま

す。普通の銅線を使ってこのトランスを作っても実際には電気抵抗の

ために100Aを取り出すことができません。そこで、超伝導線を使いま

す。それにより入力は10A程度で出力は1000Aという電源を作ることが

できます。

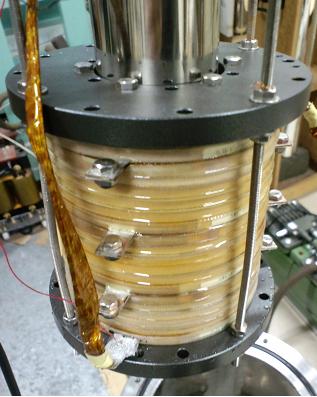

本研究室では、酸化物超伝導線を使った超伝導トランスを、冷凍機で

直接マイナス240度まで冷却することにより超伝導状態にして、

1000Aの電流を得ることのできる装置を開発しました。特徴として次

のようなことがあげられます。

- 装置を大幅に小型化できます。

- 特殊な配電を必要とせず、15Aの交流電流源を用意すればOKです。

- 試料の温度を30Kから80Kくらいまで変えることができます。

- 高価な液体へリウムで冷却する必要がなく、冷凍機の電源と冷

却水のみで運転が可能です。

この超伝導トランスを使って酸化物超伝導体試料に交流電流を流して、

さまざまな温度での交流損失を測定しています。超伝導体は直流電流

では電気抵抗がゼロですからほとんど損失がないのですが、交流電流

ではわずかですが、損失があります。要するに熱がでるわけです。幸

いにも交流損失は臨界電流が高いと小さくなる傾向があります。臨界

電流が高く、交流損失が低い材料の開発のためにも正確な測定が必要

とされています。測定された結果は有限要素法を用いた解析と比較し

ています。

図:超伝導トランスの構造

図:左の筒状の真空容器にトランスが入っている。右のは冷凍機のコ

ンプレッサー。真ん中は真空ポンプ

▲上に戻る

臨界電流の測定方法にはさまざまな方法がありますが、最近注目され

ているのが第三高調波誘導電圧によるに方法です。これは試料の

上にコイルを巻いて、それに電流を流し、そのコイルに誘導される電

圧の第三高調波成分を解析するものです。この方法だと試料に直接電

流を流す必要が無いので、試料に加工する必要がありませんし、壊す

こともありません。非接触ですから広い面積にわたって次々と測定す

ることもできます。

しかし、この測定方法には単純な仮定に基づく理論解析方法しかあり

ません。これでは現実の複雑な場合には、その仮定が成り立たずに臨

界電流測定が間違っているかもしれません。このことを確かめるため

に有限要素法を使った解析をしています。有限要素法は実際のモデル

を細かい要素に分て、そこの電流、磁界などを数値的に計算する方法

です。

この手法により従来の理論解析では分からなかった、

さまざまなことが分かってきました。

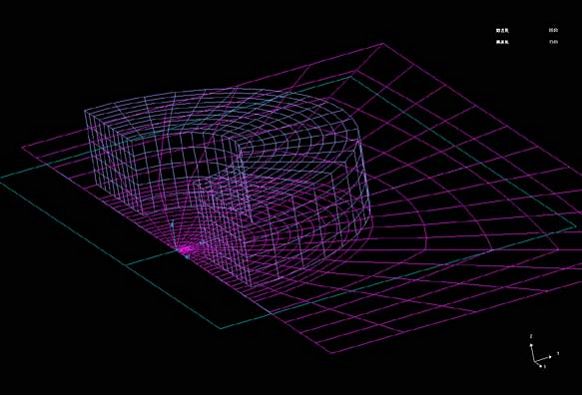

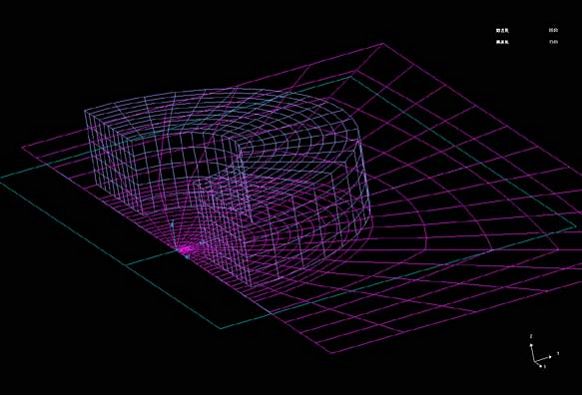

図:薄い超伝導体の上にコイルがあるモデル。対称性から1/2しか計

算しない。

図:実際に計算された磁界の結果

▲上に戻る

超伝導体の魅力としては『極低温下で電気抵抗がゼロになる』、『完全反磁性を示す』というものがあります。

この電気抵抗がゼロになるという特徴は、言い換えるとエネルギー損失無しに大電流を流すことが

出来るということであり、この性質によって、電力ケーブルの送電ロスを低減したり、

電力を貯蔵する装置を作ることなどに応用されています。

こういった特性の改善を行う際に、超伝導体にゼロ抵抗で流せる最大の電流密度である臨界電流密度Jcや、

電気抵抗がゼロになる超伝導状態になる温度である臨界温度Tcが重要な要素であり、

私たちの研究室ではこの超伝導体の特性を改善するために日々研究をおこなっております。

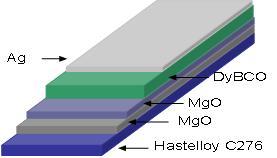

この超伝導体の中でもREBCO(REBa2Cu3O7-x , RE:Y, Dy等の希土類元素)超伝導体といわれる超伝導体が

Tcが高く(液体窒素沸点-196℃よりも高温)、磁界中で高いJcを持つことにより応用線材の候補として

期待されています。このREBCO超伝導体の中で、Dy(ジスプロシウム)によるDyBCO超伝導体を用いて研究を行っています。

DyBCOコート線材の作成方法を簡単に説明しますと、

ハステロイC276というニッケルを主成分とする耐熱・耐食合金の基板に、DyBCO超伝導層を上手く積み上げるための層を

下準備として積み上げ、その上にDyBCO超伝導層を積み上げます。ここで何故コート線材の作製の際に

ハステロイ基板上に超伝導層を積み上げるのかというと、超伝導層だけでは耐久性が弱いからであり、

ハステロイ上に作製することにより曲げやねじれに強くなるからです。

このDyBCOコート線材に、重イオン照射と呼ばれるAuやNiなどの重イオンをぶつけることにより、

臨界電流密度Jcを向上させる試みを行い、その評価を行っています。

▲上に戻る

研究室にPlayStation3 がある!と聞いたら皆さんは驚くでしょうか。

研究室内で遊ぶためにあるわけではなく、研究を行うためにあるわけですが。

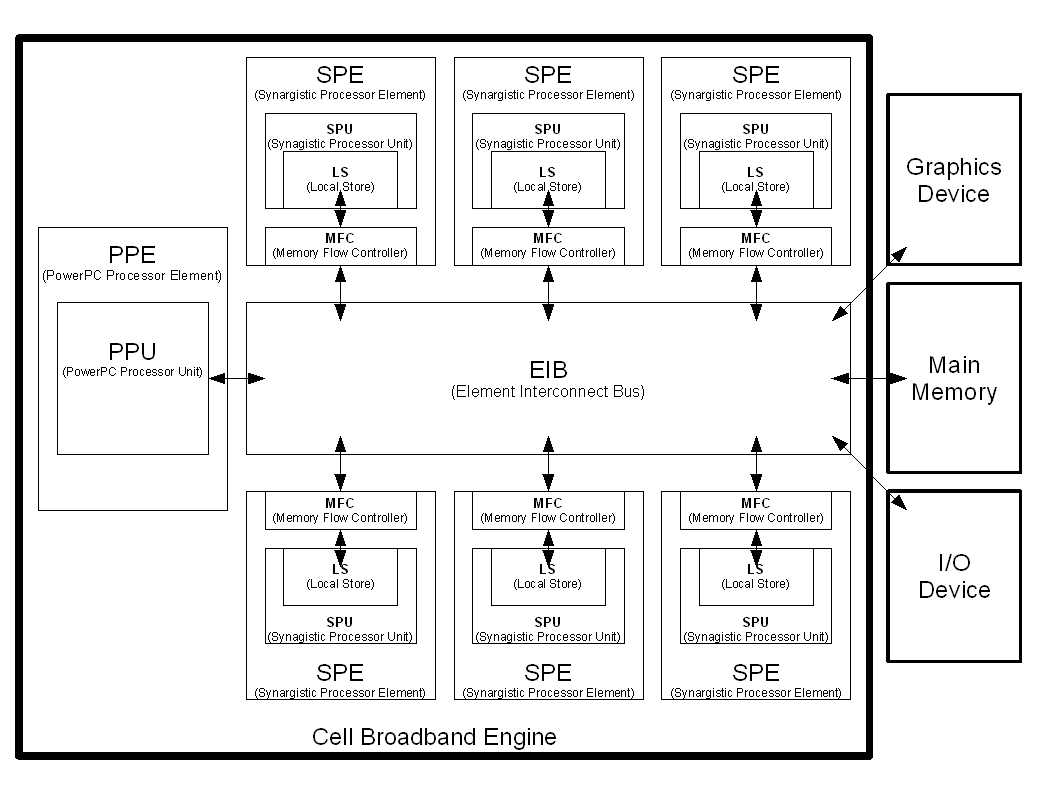

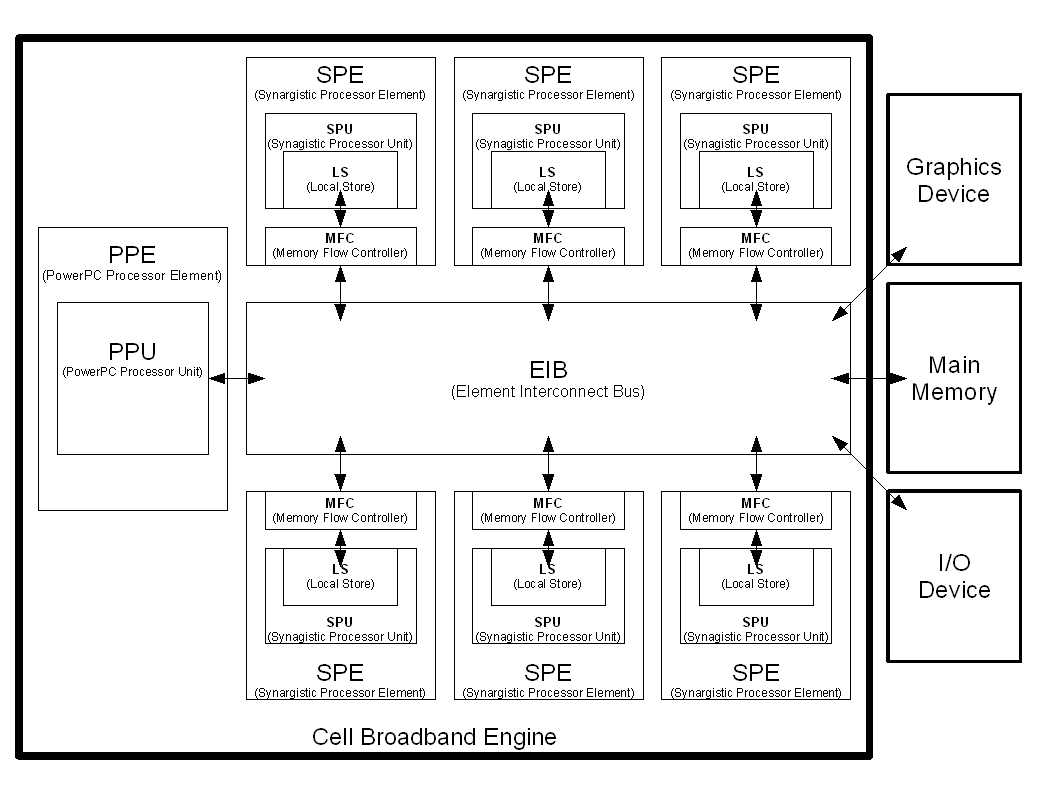

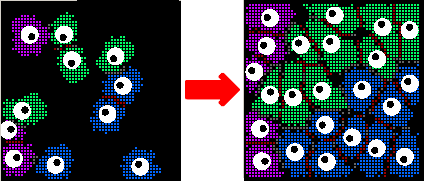

図1:Cell/B.E.の構成概要

PlayStation3 にはCell/B.E. というCPU が搭載されています。このCPU は1 つのメインになるプロセッサと、

7 つの計算に特化されたプロセッサで構成されています。これらのプロセッサをフルに使用することで、

非常に高速に計算を行わせることができます。このPS3 を使っていろんな計算をやってみよう…というのが、

ここの研究室で行っている研究の1 つです。同じ研究室の他の研究とかけ離れすぎているのでは?と思われるかもしれませんが、

多くの研究には大量の計算が必要であり、将来的には超伝導の研究に必要な計算も

PS3で出来るのではないか…と考えています。

●PS3を使ってどんな研究をしたか

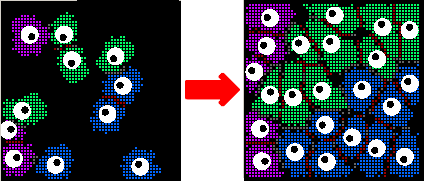

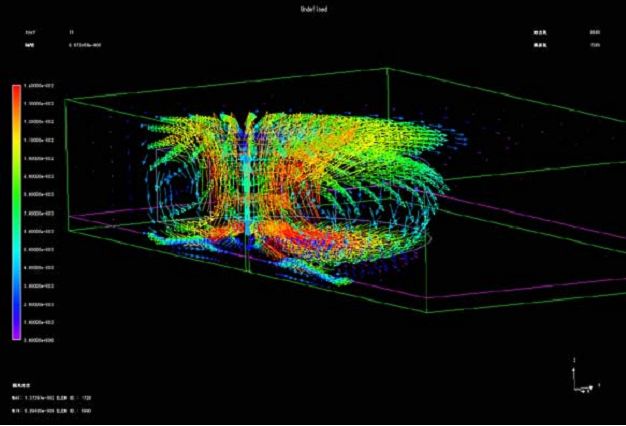

図2:細胞シュミレーションの様子

生物が遺伝子からどのように細胞になり、さらにどのように細胞同士が集まりあって皮膚や内臓、骨といった

全く異なる組織になっていくのか、この過程を解明するために、コンピュータ上で細胞のシミュレーションを

行おうという研究があります。このシミュレーションは細胞が外部から受ける力や細胞同士が引っ張り合う力など、

さまざまな影響を計算する必要があるため、性能の良くないコンピュータだとシミュレーションにかなりの時間が

かかってしまいます。そこで私はPS3 を使ってこのシミュレーションを高速にやってみよう、という研究を行いました。

結果、シミュレーションの計算速度を一般のパソコンに比べおよそ2~3 倍にする事が出来ました。

2008 年度から始まった研究でノウハウが少なくて苦労する面もありますが、

これから主流となるであろう並列プログラミングについて学びたい人にはうってつけの研究だと思います。

▲上に戻る

超伝導とは、超伝導体と呼ばれる物質を極低温にすると、突然電気抵抗がゼロになる現象です。

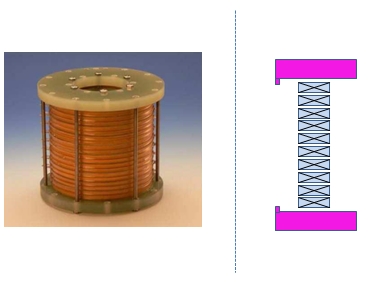

そして、この超伝導体をテープ状にしたものをマグネットに巻いたものが超伝導マグネットです。

このマグネットは液体窒素(-196度)中に入れることで、電気抵抗がゼロのため、

同形状の一般的な銅線マグネットよりも大容量の電流を流すことができ、それにより大きな磁力を出すことができます。

しかし、超伝導体は万能ではなく、超伝導体に磁力がかかり過ぎると、

超伝導状態(電気抵抗がゼロの状態)が崩壊するという問題点があります。

そのため、マグネットに流す電流を増やし続けると、マグネット自身が発する磁力により、

超伝導状態が崩壊していき、ある程度の電流を流した時点でそれ以上は流せなくなるという欠点があります。

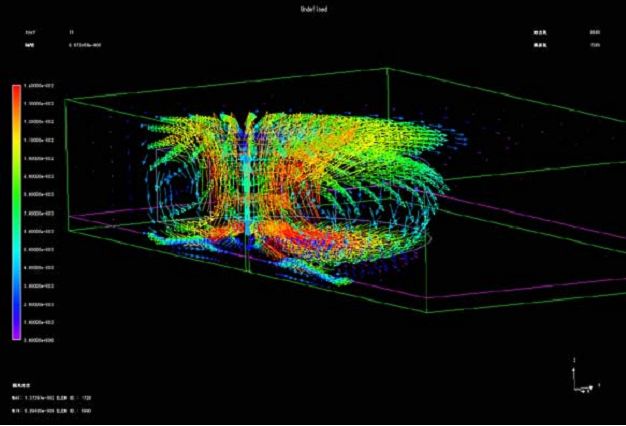

そこで、この研究では、マグネットの形状や、条件を変えることでマグネットにかかる磁力を減らし、

超伝導状態が壊れにくいマグネットの解析及び作製を目的とします。

マグネットを改良させるには、超伝導体に磁力がかからないような形状にするか、

磁力を超伝導体にかからないように曲げてやる必要があります。

前者では、マグネットの巻き数を場所により変えることで調整することができ、

後者では、磁性体である鉄をマグネットの周辺に設置しておくことで、

磁力がそちらの方に引き寄せられるため、達成することができます。

この他にも改良のための様々な工夫を行い、それをパソコン上でシミュレートし、

マグネットが発生することができる最大の磁力がいくらかを計算し、

良い結果が出そうだという改良案があればそれを実際に製作、測定をしていきます。

当研究室で作製した超伝導マグネットは、液体窒素中で0.43 Tの磁力を得ることができていたのですが、

解析し、マグネットの留め具であるフランジと呼ばれる部分を鉄にして、

そこに磁力を引き寄せるという改良を実際に施したところ、同条件下で0.7 Tにまで向上させることに成功しました。

今後、当研究室では更なる解析を行い、さらにマグネットの性能を向上させることができる改良案の製作を行っていきます。

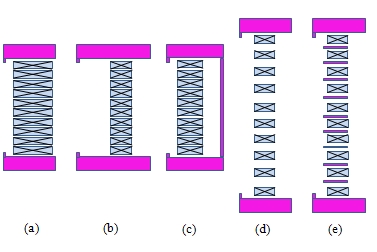

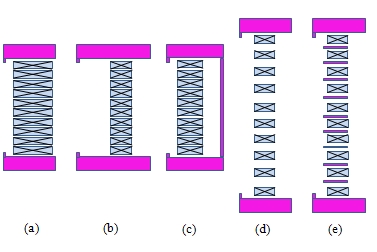

図1:改良前の超伝導マグネット(左)改良後の超伝導マグネット(右)

▲上に戻る

また本研究室では超伝導工学だけでなくコンピュータ言語、

主にJava言語を用いた物理・化学・生物学的現象のシミュレーション

も行っています。

この研究は最近始めた新しいテーマです。

自然界の現象の多くは同時並行(コンカレント)な現象です。

この現象をコンピュータ上でシミュレーションするということは

昔から行われていましたが、多くのシミュレーションでは同時並行ではなく

逐次(シーケンシャル)になっていました。当テーマではコンカレントなプログラムで

自然界の現象をシミュレーションしていくということを目的としてい

ます。

▲上に戻る

Cell/B.E.(Cell Broadband Engine)と言ってもピンとこないでしょう。

Cell/B.E.とはCPUの一種で、中にコアは9つあります。

デュアルコアで2つ、クアッドコアで4つなのでいかにCPUがたくさん詰まってるかがわかります。

Cell/B.E.が入っているのはなんとPlayStation3!!

もちろん研究するためにあるのです。

Cell/B.E.にはCPUが2種類入っていて、

異なるCPUが入っているのをヘテロジニアス・マルチプロセッサ構成といいます。

ちなみに、同じ種類のCPUばかりが入っているのをホモジニアス・プロセッサ構成といいます。

さてさて、実際に早くする方法としては、

① SIMD(Single Instruction/Multiple Data)演算をする。

② SPE(Synergistic Processor Element)で並列処理をする。

の2つを用います。

①は計算をまとめて行う演算方法です。

例えば、"1+1,2+2,3+3,4+4"の計算をするとき、

C言語だと

int a[4] = { 1, 2, 3, 4 };

int b[4] = { 1, 2, 3, 4 };

int c[4];

// 計算部分↓

c[0] = a[0] + b[0]; // 1 + 1

c[1] = a[1] + b[1]; // 2 + 2

c[2] = a[2] + b[2]; // 3 + 3

c[3] = a[3] + b[3]; // 4 + 4

|

の4行必要だが、SIMD演算だと、

int a[4] __attribute__((aligned(16))) = { 1, 2, 3, 4 };

int b[4] __attribute__((aligned(16))) = { 1, 2, 3, 4 };

int c[4] __attribute__((aligned(16)));

vector signed int *va = (vector signed int *) a;

vector signed int *vb = (vector signed int *) b;

vector signed int *vc = (vector signed int *) c;

// 計算部分↓

*vc = vec_add(*va, *vb); // 1 + 1, 2 + 2, 3 + 3, 4 + 4

|

と、1行で計算が出来るというようになります。

②は複数のコアを使って並列処理をする方法。

SPEとは、中に入っているCPUの1種類で、演算処理に特化していて、コアが8個入っています。

Cell/B.E.にはもう1種類CPUが入っています。

PPE(PowerPC Processor Element)といって、これは制御系のプロセッサです。

並列化の例として、1~100までの足し算をする時、普通は

と全部を直々に足していかなければなりません。

しかし、並列化処理をすると、コアを5個使って5等分するとしたら、

SPE No.1 1+ 2+ 3+...+ 20= 210 -①

SPE No.2 21+22+23+...+ 40= 610 -②

SPE No.3 41+42+43+...+ 60=1010 -③

SPE No.4 61+62+63+...+ 80=1410 -④

SPE No.5 81+82+83+...+100=1810 -⑤

①+②+③+④+⑤=5050

|

となります。すなわち、時間が約1/5で済みます。

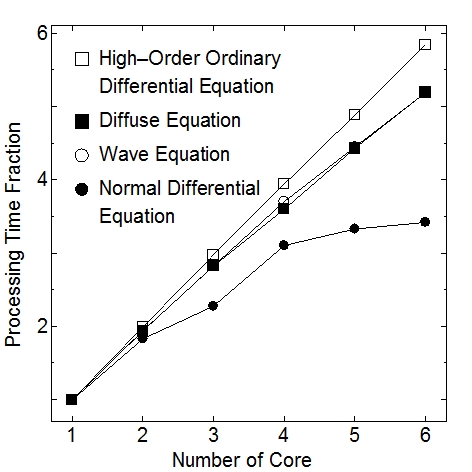

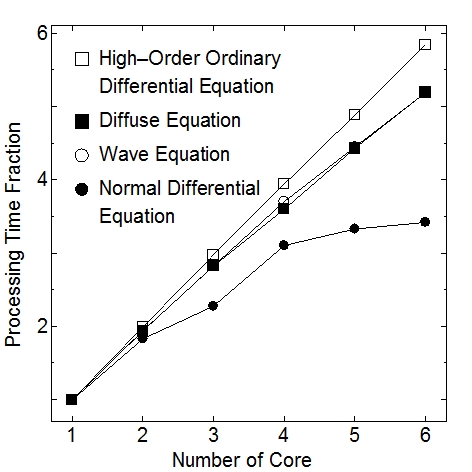

これらの方法を使い、微分方程式の解析の高速化を目指しました。

結果として、SIMD演算とSPEによる並列化を同時に適応したグラフを示します。

グラフ図から、どの方法でも高速化されていることがわかります。

図:各数値解析の処理時間速度比

▲上に戻る

超伝導マグネットの詳しい説明については前述の超伝導マグネットについてを参照してください。

今回の研究ではスクリプトを用いて超伝導マグネットのパラメータ(コイルの巻き数など)を変更した

多数のモデルを作成し効率的に解析を行っていきます。

スクリプトは、作業の手順を紙に書いて自動的に実行してもらうようなものです。

テキストエディターで簡単に編集できます。

If文とかfor文も使えますので、C言語使える人はすぐ馴染めると思います。

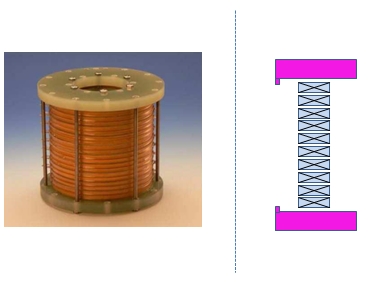

図1:超伝導マグネット(左)超伝導マグネットのモデル(右)

図1を見て下さい。左が超伝導マグネットの実物です。

右はその超伝導マグネットの断面の右半分をモデル化したものです。

マグネットは円柱型ですからdotの中心線を軸として回転させればちゃんと超伝導マグネットになります。

作成していくモデル図1の右図のようになります。

図2:作成した超伝導マグネットのモデル例。

コイルの巻き数増加(a)上下の鉄フランジの内径を小さくする(b)上下のフランジ部分をくっつける(c)

コイル間の距離を大きくする(d)超伝導コイルの間に鉄プレートを配置する(e)

図2のような感じで超伝導マグネットのパラメーターを弄ってモデルを作成して解析を行います。

解析を行い超伝導マグネットの出力や効率の上昇が見込めれば良いモデルということになります。

今回の研究で、コイルの巻き数を増加していけば約1.5 Tの出力を得られる超伝導マグネットのモデルを得ることが出来ました。

ですが、このモデルはすごく超伝導線材を使ってる(つまりお金がかかる)ので、そこをどう減らしていくかが今後の課題となっています。

▲上に戻る

日本酒とは麹で米のデンプンを糖化させて、さらにそれを酵母によってアルコール発酵させたものです。

ですから日本酒を製造するにあたって重要なことは麹を作る「麹菌」と「酵母」の2つになります。

この研究では、一定温度の環境下で磁場を印加し、日本酒醪が磁場から受ける影響を調べました。

どんな研究かというと酵母と乾燥麹を用いて日本酒醪を再現し、積算炭酸ガス減量測定と化学定量分析を行いました。

積算炭酸ガス減量測定とは、発酵の際に酵母が出す炭酸ガスの総量を量ることで発酵の度合いを調べる測定法であり、

この炭酸ガスの総減量を積算炭酸ガス減量と呼びます。

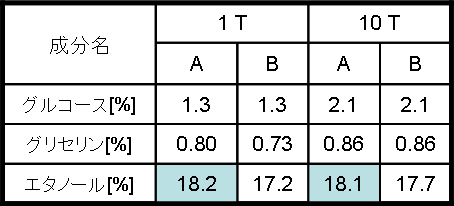

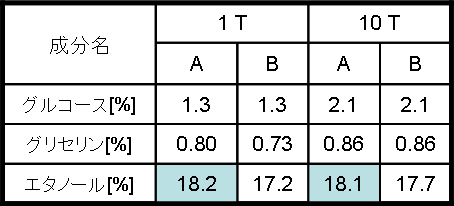

今回の研究では1, 5, 7, 10 Tの環境下で磁場を印加した試料(A)と印加していない試料(B)を準備し、

それぞれを10日間同時に発酵させて積算炭酸ガス減量を測定しました。

また化学定量分析では発酵終了後に、磁場を印加した試料と印加していない試料を共に分析しました。

図:磁場印加試料と磁場無印加試料の積算炭酸ガス減量差

表:25℃での1、10T下実験試料の試料濃度

これらの測定と分析をした結果は、積算炭酸ガス減量測定では磁場を印加した試料の発酵がより長く継続する傾向が得られ、

化学定量分析では磁場を印加した試料のアルコール濃度が高くなる傾向が得られました。

これらの結果からアルコール度数の高い日本酒造りへの応用が期待されます。

今後の課題としては、磁場が酵母の糖分解活動へ与える影響を調べて、

高磁場が日本酒醪の発酵活動に与える規則性を研究することなどがあります。

▲上に戻る

金属超伝導体MgB2の利点として高い臨界温度を持つこと、軽くて安いことなどが挙げられます。

また、高温超電導体の中でも、作りやすいことも利点の1つです。

よって、MgB2を研究することで、安価にさまざまな分野への超伝導の応用が可能となります。

現在MgB2の実用化に向けて、さまざまな作成工程(焼成温度、焼成時間、組成比…)が研究されています。

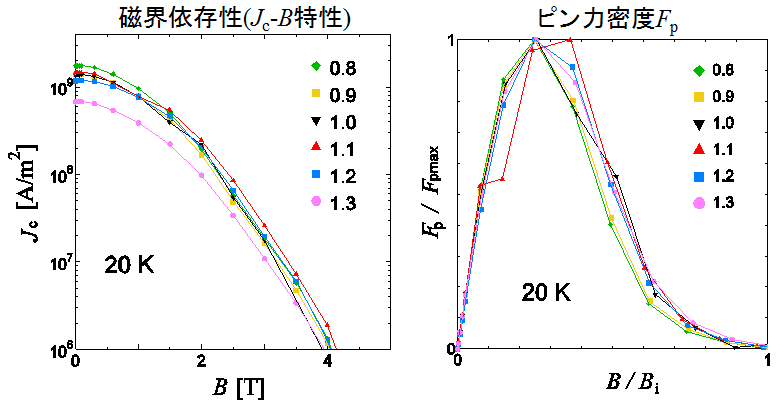

本研究ではその中の『組成比』に注目して、比率の異なるバルク試料を作成し、

比率の違いによる臨界電流密度への影響について調べました。

実際の実験では、B粉末の量を固定し、Mg粉末の量を変化させることで、

Mg比が0.8から1.3の、比率の違う6種類の試料を用意しました。

用意した試料をSQUID磁力計を用いて、直流磁化法で0~7[T]の磁束をかけて臨界電流密度を算出しました。

設定温度に関しては液体水素や冷凍機での応用が可能な20[K]と設定しました。

図:各Mg比における磁界依存性とピン力密度

実際に測定を行ったところ、Mg比の低い試料では、低磁界下で高い臨界電流密度を得ることができました。

これは、電流阻害の原因である不純物(MgO)が生成されにくいためだと考えられます。

その一方で、Mg比の高い試料では、低磁界下での臨界電流密度は低いものの、

高磁界下での臨界電流密度の低下が抑えられていることがわかりました。

不純物(MgO)が生成されやすいために低磁界では低い臨界電流密度になりますが、

ピンが多く生成されたために臨界電流密度の低下が抑えられているのだと考えます。

今後は、より詳細にMg比を変化させ、臨界電流密度を向上させることが課題となります。

▲上に戻る

Back to Home